Als mein Stiefvater starb, verlor ich den einzigen Vater, den ich je wirklich gekannt hatte. Doch auf seiner Beerdigung nahm mich ein Fremder beiseite und flüsterte mir einen einzigen Satz zu, der alles veränderte. Was ich später in der untersten Schublade seiner Garage fand, widerlegte nicht nur die Geschichte, an die ich seit meiner Kindheit geglaubt hatte – es formte sie zu etwas viel Tieferem.

Es hat etwas Beunruhigendes, Menschen lautstark um jemanden trauern zu sehen, den man selbst im Stillen geliebt hat.

Sie halten deine Hände zu lange. Nennen dich Liebling, als würden sie dich schon dein ganzes Leben kennen. Sprechen mit dieser vorsichtigen, gedämpften Stimme, die sie nur für Menschen verwenden, die ihrer Meinung nach von Trauer zerbrechlich sind.

Michael ist vor fünf Tagen gestorben. Bauchspeicheldrüsenkrebs. Schnell. Grausam. Mit 78 Jahren – einfach weg.

„Du warst ihm alles, Clover“, flüsterte jemand und drückte meine Hand, als könnte ich davontreiben.

Ich nickte. Ich bedankte mich. Ich meinte es ernst. Aber es brachte nichts.

Ich stand neben der Urne und dem gerahmten Foto von Michael, wie er in die Sonne blinzelte, ein Fettstreifen auf der Wange. Das Bild hatte jahrelang auf seinem Nachttisch gestanden. Jetzt wirkte es wie ein Platzhalter – ein unzureichender Ersatz für den Mann, der mir beigebracht hatte, wie man einen Reifen wechselt und wie man richtig unterschreibt.

„Du hast mich hier allein gelassen“, murmelte ich dem Foto zu.

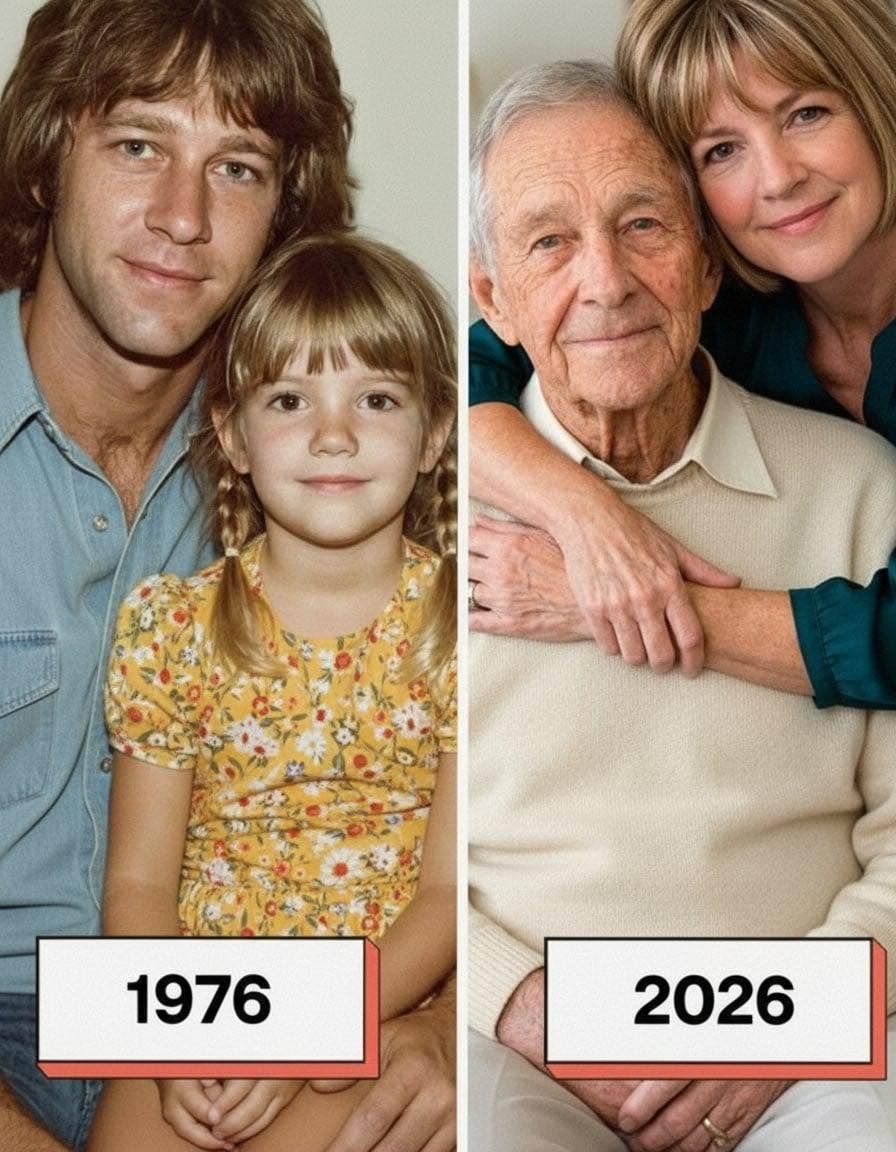

Michael lernte meine Mutter Carina kennen, als ich zwei Jahre alt war. Sie heirateten im Stillen. Ich erinnere mich nicht an die Zeit vor ihm. Meine früheste Erinnerung ist, wie ich auf seinen Schultern auf dem Jahrmarkt saß, eine Hand klebrig von Zuckerwatte, die andere in seinen Haaren verheddert.

Meine Mutter starb, als ich vier Jahre alt war. Dieser Satz hat mich mein ganzes Leben lang begleitet.

Als Michael letztes Jahr krank wurde, bin ich ohne zu zögern wieder nach Hause gezogen. Ich habe für ihn gekocht, ihn zu jedem Arzttermin gefahren und neben ihm gesessen, wenn er vor Schmerzen verstummte. Nicht, weil ich mich dazu verpflichtet fühlte.

Denn er war in jeder Hinsicht mein Vater, die wirklich zählte.

Nach der Beerdigung erfüllten höfliche Beileidsbekundungen und das Klappern von Geschirr das Haus. Jemand lachte in der Küche zu laut. Eine Gabel kratzte scharf über Porzellan.

Ich stand im Flur und hielt ein Glas Limonade in der Hand, von dem ich noch nichts getrunken hatte. Das Haus trug noch immer seinen Duft – Holzpolitur, Rasierwasser und einen Hauch von Lavendelseife, von der er immer behauptet hatte, sie gehöre ihm nicht.

Tante Sammie ist neben mir ausgerutscht.

„Du musst nicht allein hierbleiben“, sagte sie sanft. „Komm und bleib bei mir.“

„Das ist mein Zuhause“, antwortete ich.

Ihr Lächeln blieb unverändert. „Wir sprechen später.“

Dann hörte ich meinen Namen.

"Klee?"

Lesen Sie weiter, indem Sie unten auf die Schaltfläche ( NÄCHSTE SEITE 》 ) klicken!